“吃着用柴火烤出来的面包,喝着咖啡,看着荷塘,这是什么神仙日子呀。”定居新加坡的美食博主橙子,夏天在昆明市西山区乐居村“村游”时这样记录自己的生活。

在昆明乡村,有越来越多和橙子一样“久在樊笼里,复得返自然”的游人,与“晨兴理荒秽,带月荷锄归”的村民一起,分享闲适自在、宁静淳朴的田园生活,乐居乐业、共富共美。

在“洛吉”乐居乐业

橙子去乐居村,是为了一家乡村面包店——九犀手作面包。手工制作的面包,在陶土窑炉中慢慢烤制,麦香里有暖暖的柴火香。很多人大老远来到乐居村,只为那一口刚出炉的酥软。好吃的面包和醇香的咖啡,橙子觉得不枉她从昆明到乐居村路上花的那40多分钟,用柴火烤出来的面包确实和很多人说的一样,值得“跋山涉水去吃”。

探完店,沿石板路溜达,眼前是一座座青瓦土墙、雕花木窗的“一颗印”式民居,也有民宿、咖啡馆、餐馆……橙子说,这样的日子太安逸了,她想留在乐居村。

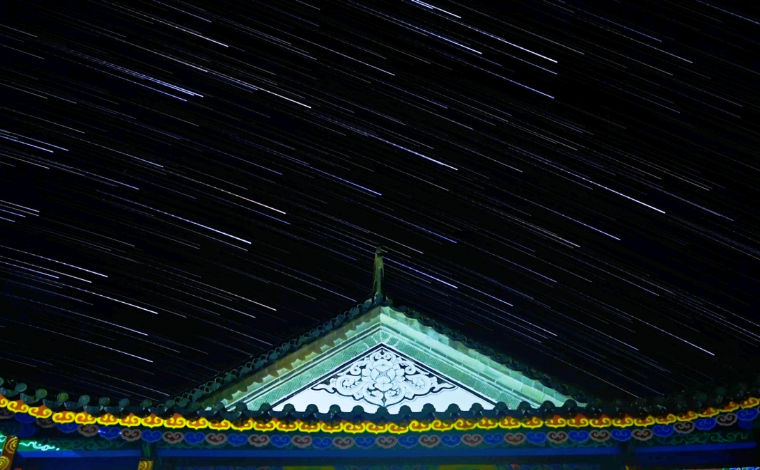

乐居村是个有600多年历史的彝族古村落,“乐居”是彝语“洛吉”的谐音,村口有块石碑,上面有这样的介绍:西北逶迤,有乐居一隅,彝族先民,兴屋建瓴,曲折垒叠,慎乎惜地也,故皆仿“一颗印”式。到现在,村里还保留着80多栋“一颗印”式民居。

上世纪70年代村里住着700多人,后来年轻人进城找工作,慢慢只剩下老人和小娃娃,村子日渐衰败。2008年以来,经过政府的一系列系统性保护修缮,以及美丽乡村建设持续推进,乐居村又“活”了起来。

“修旧如旧”的乐居村,整合流转老旧闲置房屋,以村民为主体,打造涵盖康养度假、民俗体验、品味美食等多业态融合共生的高品质乡村旅居综合体。从全国各地来到乐居村的“新村民”赵皓帆、周未、小雪等人,开起了面包店、民宿、手作小店,村民成了服务员;村里鼓励大家发展庭院经济,村民期丽开起农家乐,旅游旺季月均纯收入5000元。目前,村里有200名村民从事旅游业,占全村就业人数的三分之一。乐居村也成为云南省、昆明市重点保护的历史文化名村,入选中国传统村落名录,村子的发展成为传统村落保护与利用的生动样本。

在 “卓切” 共富共美

100多公里外的石林县也有一个彝族村——五棵树村。

“姑娘不嫁五棵树。白天种地,晚上挂苞谷”,这句话很多老石林人都听过。但如今五棵树村却是很多石林人口中“日子最好过”的彝族第一村,就和五棵树彝语发音“卓切”的意思一样,是“富有的村子”。

五棵树村原来在石林风景区里的石林湖边,2010年搬到1公里外的彝族第一村。新五棵树村紧邻石林风景区,周围环绕多个景点,“村在景中,景在村间”。村民普国文家分到两栋260平方米、黄墙黑瓦的新式彝族民居。闲不住的普国文把新房改造成有11间客房的客栈,2015年1月客栈开业,这是村里第一家客栈。开业不久,美团工作人员找到普国文,说要帮他把客栈“放到网上卖”。普国文答应试试,结果出乎他的意料,客栈天天满客。

2024年3月,59岁的张海朋在五棵树村住了1周,便决定不走了,在这里开起了民宿。“民宿开业10天,客人就络绎不绝。今年好多客人提前几个月就来预订避暑的房间,一住就是一两个月。我已经在五棵树村定居了,全家人都过来帮忙开店,以后就在这里养老了。”张海朋说。

10年时间,村里的客栈、民宿数量从0变成72,每家客栈、民宿年均纯收入超过10万元。

要吃好旅游饭,光靠村民单打独斗不行。村党总支牵头成立石林五棵树村旅游发展有限责任公司,盘活集体资产,壮大村集体经济;制定《五棵树村乡村振兴积分制管理办法》,村集体统筹30万元资金用于积分兑现,村民开民宿、开餐馆,零售文化刺绣、彩玉等旅游商品,绿化美化庭院和小花园等都能获得积分。

村党总支还发挥民族文化资源优势,开展火把节、密枝节等节庆活动,引进福牛斗牛场、水上石林度假酒店等项目。如今,村里每年接待游客近40万人次,实现旅游综合花费8.6亿元;村集体年均纯收入700余万元,成为全国美丽宜居示范村、云南省最美乡愁旅游地、云南省金牌旅游村……

在昆明,乐居村、五棵树村这样的村子越来越多。因“栖水而居,与鱼共悦”闻名的小渔村;吸引游客追日落、喝咖啡的海晏村;四季皆美景的沙堤村;打造中医药康养旅游目的地的百草村;“最美民宿村”严家庄……

深入挖掘乡村文旅资源,深度探索农文旅融合,昆明打造了一批山水田园乡村旅游目的地,把旅游热度转化为民生温度,用实实在在的“人气”带来满满的“财气”,让文旅产业成为促进农民增收的“金钥匙”。(记者 李思凡)