踔厉奋发谱华章 砥砺前行结硕果

——云南省“十四五”经济社会发展成就综述

历史见证壮阔征程,时间镌刻奋斗足迹。站在“十四五”收官的时间点回望,这5年,对云南来说,既有砥砺前行、爬坡过坎的坚韧和勇毅,也有千帆竞渡、百舸争流的浩荡和豪迈。

“十四五”以来,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,省委、省政府团结带领全省上下,紧扣高质量发展和“三个定位”,锚定三年上台阶、八年大发展、十五年大跨越的“3815”战略发展目标,持续壮大资源经济、园区经济、口岸经济,坚持学中求进、难中求进、干中求进、变中求进、稳中求进,坚定不移推进市场化、产业化、法治化、生态化、数字化进程,全省经济转型成“形”起“势”,经济社会发展取得开创性进展、突破性变革、历史性成就。

综合实力实现新跃升

这是云南经济持续发展、综合实力不断提升的5年。

党的十八大以来,习近平总书记3次考察云南,指引云南在建设我国民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心上不断取得新进展。牢记嘱托,云南各族儿女锚定“三个定位”,主动服务和融入国家发展战略,全面提升云南在全国发展大局中的地位和作用,奋力闯出一条高质量跨越式发展之路。

继2018年全省经济总量达2万亿元后,“十四五”期间,云南于2023年迈上3万亿元新台阶,2024年达3.15万亿元,人均地区生产总值(人均GDP)突破6.5万元,全员劳动生产率突破11万元/人,民营经济占地区生产总值(GDP)比重从2020年的46.5%提高到2024年的53.3%,产业投资占固定资产投资比重从2020年的26.7%提高到2024年的52.1%,研发经费投入年均增长12.1%,常住人口城镇化率比“十三五”末提升4.1个百分点、增幅居全国第三位。

实力更强、底气更足,不仅体现在经济总量的跃升上,也体现在质量效益的改善上。

“十四五”以来,云南聚焦“三大经济”,着力构建符合云南实际、具有云南特点的现代化产业体系。坚持以资源换产业、以园区聚产业、以口岸推动产业融入国内大循环和国内国际双循环,加快建设产业强省。

资源经济不断壮大——能源、有色金属等传统产业支柱地位持续巩固,绿色铝、硅光伏、新能源电池“新三样”成为工业增长新引擎,高原特色农业、文化旅游业优势更加突出,资源经济重点产业增加值占GDP的比重稳定在45%左右。

园区经济集聚成势——安宁高新区等7个园区建成千亿级园区,沪滇“16+16”园区共建机制不断完善,“2+3+N”沿边产业园发展格局初步形成。122个开发区以占全省0.3%的国土面积,贡献了超80%的规上工业总产值。

口岸经济彰显活力——28个口岸和自由贸易试验区建设取得新成效,智慧口岸建设走在全国前列,磨憨铁路口岸成为我国对东盟第一大铁路口岸、我国首个经世卫组织认可的国际卫生陆港。

经济向新,产业增绿。

“十四五”期间,云南电力总装机从2020年的1.03亿千瓦提升至目前的1.66亿千瓦,增长61%,其中,绿电装机达1.5亿千瓦,居全国第一位。“西电东送”累计送电量超过2万亿千瓦时,居全国第一位,相当于为东部地区节约标准煤6.65亿吨、减排二氧化碳17.3亿吨。

国家战略性有色金属产业基地建设步伐加快,有色金属产业链加快延伸,绿色铝成长为新的千亿级产业,形成全球第一且最完备的锡铟产业链、全国第一且最完整的铂族金属产业链,滇中稀贵金属集群成为国家先进制造业集群。

高原特色现代生态农业基地建设成果丰硕,茶叶、鲜切花、核桃、咖啡、橡胶等种植面积和产量稳居全国第一位。

开放云南焕发新动能

这是云南不断深化改革、高水平对外开放的5年。

5年来,云南以面向南亚东南亚辐射中心建设统揽对外工作,不断拓展对外开放的广度和深度,进一步厘清开放发展思路,一体推进沿边产业园区、“一带一路”南向国际陆海大通道、现代物流体系、口岸经济、边境高质量发展等5个方面核心工作,辐射中心“1+5”工作框架全面建立。

加强政策沟通,国际区域合作持续深化。云南主动服务国家周边外交战略,全面推进落实习近平总书记与周边国家领导人互访成果涉及云南事项,积极参与中国—中南半岛、孟中印缅、中缅和中老经济走廊建设,全面提升区域开放合作的层次和水平。与9个国家建立了12对多双边合作机制,实现对湄公河流域国家双边合作机制全覆盖。

加强设施联通,大通道建设成“形”起“势”。中越、中老、中缅国际大通道高速公路国内段全部建成,“八出省五出境”铁路通道不断延伸。中缅油气管道全线平稳运行,建成14条跨境电力联网通道。2024年7月,昆明获批建设国际通信业务出入口局,国际通信领域“黄金大通道”着手兴建,云南面向南亚东南亚信息合作进入全新阶段。

加强贸易畅通,产业经贸合作活跃。在河口沿边产业园区开远片区发展面料纺织印染,越南建立服装成品生产基地,两地联动开展跨境产业合作的“一企两国两厂”跨境产能合作优势显现;在瑞丽,“一企建一园、一园带多企”新模式,实现了企业主导开展投资、建设、招商、运营与政府服务保障深度融合……云南启动沿边产业园区建设以来,“2+3+N”沿边产业园区发展格局初步形成。创新发展模式,距昆明700公里的边城磨憨由昆明市托管后驶入现代化国际口岸城市建设快车道,昔日的边陲小镇逐渐变为魅力绽放的“国门明珠”。

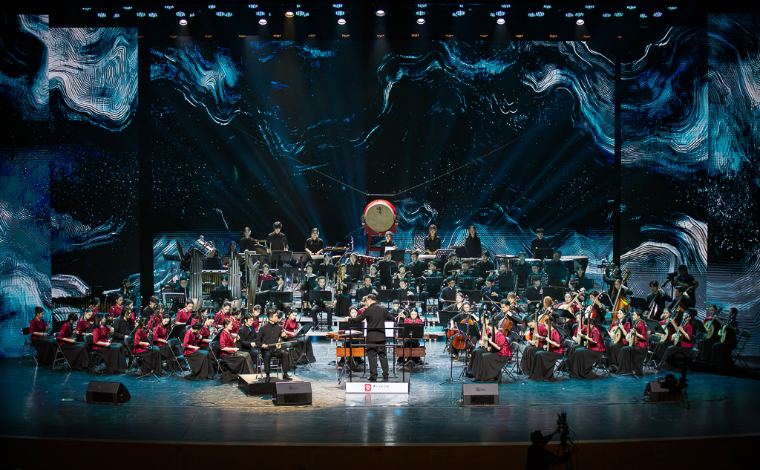

加强民心相通,人文交流走深走实。云南以教育、文化、旅游、体育、医疗等多领域合作为载体,让友谊的种子在周边国家生根发芽,让合作的果实惠及千家万户。

美丽云南展现新面貌

这是云南生态与经济协同共兴、人与自然和谐共生的5年。

5年来,云南以习近平生态文明思想为引领,牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,坚持保护为先、治污为重、扩绿为基、转型为要、发展为本的思路,坚定不移走生态优先、节约集约、绿色低碳发展道路,推动全省生态文明建设发生历史性、转折性、全局性变化,加快推进人与自然和谐共生的现代化,以高品质生态环境支撑云南高质量跨越式发展。

“十四五”期间,全省出台《云南省创建生态文明建设排头兵促进条例》等20多部地方性法规,累计完成180余项生态文明体制改革任务。

截至目前,全省共划定生态保护红线11.35万平方公里,划建各级各类自然保护地333处。全省森林覆盖率达55.25%、森林蓄积量达21.44亿立方米,均位居全国前列。90%的典型生态系统和85%的重点野生动植物得到有效保护,国家西南生态安全屏障愈发牢固。

以更高标准打好蓝天、碧水、净土三大保卫战和10个标志性战役。“十四五”以来,16个州(市)政府所在地城市空气质量优良天数比例连续4年都超过98%,稳居全国前5(其中,2022年、2024年居全国第一)。

良好的生态环境为民众带来了实实在在的获得感、幸福感和安全感。2025年公众对生态环境满意度达到94.12%,连续8年高于全国平均水平。

当清晨的第一缕阳光洒在普洱的茶山,这座被誉为“绿海明珠”的城市正以全新的姿态拥抱生态与发展的平衡;大盈江碧波荡漾,映照出万亩良田的丰收盛景;犀鸟谷里,犀鸟展翅翱翔,承载着村民的致富梦想;碳票上的数字跃动不止,奏响绿色发展的时代强音……这片充满生机与活力的土地用实际行动宣告着:边疆绝非生态保护的边缘地带,而是“两山”理念转化的前沿阵地。

生态颜值变经济价值,一个个鲜活的案例成为云南践行“两山”理念的生动注脚。普洱景迈山古茶林文化景观成功申遗,红河元阳阿者科村入选联合国旅游组织世界“最佳旅游乡村”。“有一种叫云南的生活”叫响全国,2024年全省旅游总花费达1.14万亿元,“旅居云南”成为大IP、大生态、大产业,旅居人数达390万人次。

截至目前,云南共有9个地区被生态环境部命名为“绿水青山就是金山银山”实践创新基地,培育打造了一批践行绿水青山就是金山银山理念的云南实践样本。

行走广袤云岭,触摸绿色脉动:生态疮疤蝶变天然氧吧,绿色农业加快转型,绿色能源优势凸显,绿色制造动能强劲,自然禀赋“撬动”乡村振兴,一幅幅生态画卷徐徐铺展,彰显生态文明之美,闪耀绿色发展之光。

幸福云南共享新体验

这是云南各族人民获得感、幸福感、安全感与日俱增的5年。

村容村貌干净整洁、现代交通通村入组、特色产业蓬勃发展……“十四五”以来,云南边境幸福村全面建成及升级版建设扎实推进,4000多公里边境线上,一个个生态宜居、产业兴旺、和谐稳定的边境幸福村成为幸福云南画卷中重要的拼图。

牢记嘱托,感恩奋进,云南坚持把铸牢中华民族共同体意识作为新时代党的民族工作和云南各项工作的主线,推动民族团结进步示范区建设取得显著成效:8个民族自治州经济年均增速高于全省平均水平,建成374个边境幸福村,累计创建137个全国民族团结进步示范区示范单位,民族团结、宗教和顺、边疆繁荣稳定的良好局面更加巩固。

车间建在“家门口”为群众就业圆梦,孟连牛油果“334”、彝良天麻“721”、弥渡蔬菜“双绑”等联农带农机制实现农民与新型农业经营主体紧密联结,共享增值收益……云南持续巩固脱贫攻坚成果,扎实推进乡村振兴,创新机制答好“群众持续增收之问”,“十四五”期间,全省农民收入年均增长8%、脱贫县农民收入年均增长8.6%,牢牢守住了不发生规模性返贫底线。

社会事业向好发展,民生福祉不断增进。各级党政领导干部当好“编外校长”“编外院长”,深化教师“省管校用”、医护人员“省管县用”等机制,职业教育资源、高等学校、三甲医院实现州(市)全覆盖,“一老一小”关爱服务网进一步织密,基本公共服务水平持续提升。

安全发展护航新征程。“十四五”期间,云南以改革创新精神持续深化防灾减灾体系建设,从顶层设计到基层落实,从科技赋能到全民参与,建立健全防汛“1262”预警叫应机制和重大灾害“123”快速响应机制,构筑起守护生命的铜墙铁壁。

营商“软环境”向好向优,云南实施一系列务实举措,“云南效率”“云南服务”“云南诚信”新品牌持续擦亮,越来越多的企业看好云南、投资云南。

历史的指针,指向新的刻度。站在历史交汇点上,展望“十五五”光明前景,在伟大旗帜指引下,云南各族群众豪情满怀,昂首奋进。(记者 段毅 胡晓蓉)