在彩云之南的边境线上,德宏傣族景颇族自治州芒市与保山市龙陵县依托得天独厚的自然资源,在沪滇协作的强力推动下,以科技创新为引擎,以市场需求为导向,成功培育出一条“科技驱动、产销协同、联农带农”的观赏石斛特色产业链。这片曾经以传统耕作为主的山地,如今因一株株绽放的石斛花,焕发出乡村振兴的勃勃生机,成为边疆民族地区“绿水青山就是金山银山”的生动实践。

从“深山资源”到“云花金名片”打造助农“硬支撑”

曾经的德宏州与保山市,虽坐拥丰富的野生石斛种质资源,却因缺乏深加工技术、市场渠道和标准化生产体系,农户守着“美丽资源”却难增收。沪滇协作的深入推进,为这一困境按下“破局键”——云南省农业科学院花卉研究所(下称“云南省农科院花卉所”)联合上海市农业科学院,汇聚国家级科研力量,包括“国家观赏园艺工程技术研究中心”“农业农村部花卉产品质量检验测试中心”等25个平台,以科技为笔,绘就石斛产业升级蓝图。

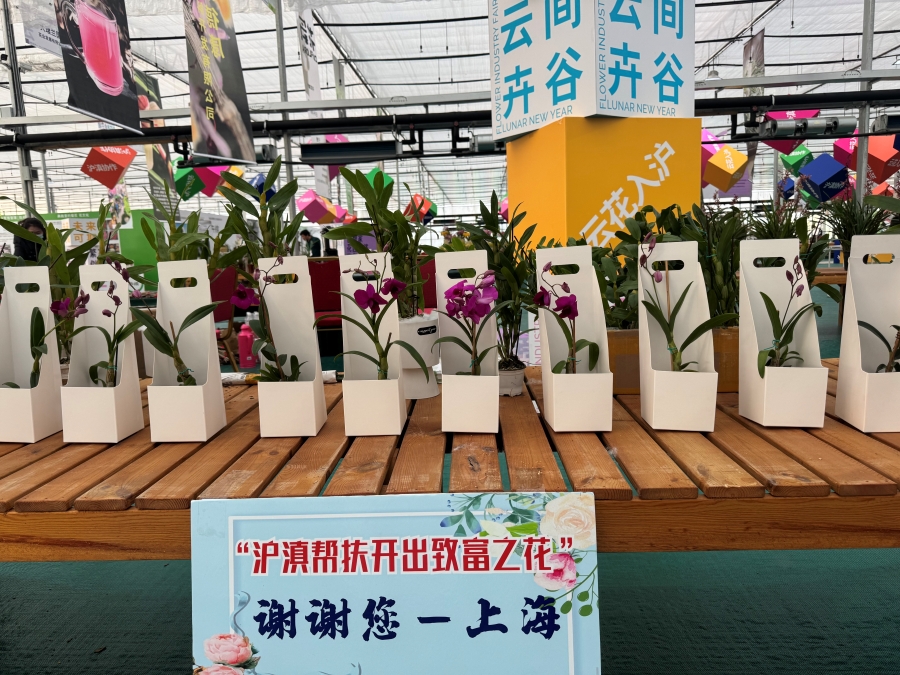

两地科研团队聚焦春石斛、秋石斛及药食兼用型品种,累计培育新品种20余个,其中“云霞”“沪帔”等5个专为长三角市场设计的“五朵金花”,在第27届中国国际花卉园艺展览会惊艳亮相,既具观赏价值又蕴含文化内涵,成为沪滇协作的“科技结晶”。

专为长三角市场设计的石斛新品种(2024年12月摄)。李涵 摄

保山市龙陵县建成云南首个年产1500万株的标准化组培工厂,芒市遮放镇3000平方米智慧化种苗基地即将投用;同时制定《鼓槌石斛盆花生产技术规程》,推动生产成本降低30%、运输损耗率从20%降至5%以下,让边境花农从“靠经验”转向“靠标准”,真正实现“种得好、运得远、卖得贵”。

从“藏在深山”到“沪上热销”打通增收“快车道”

如何让石斛花从边境山间走向全国市场?云南省农科院花卉所通过“上海消费端+云南供给端”双向联动,构建起高效畅通的产销体系。2023年,云南省农科院花卉所组建观赏石斛科技产业服务团,依托“云花入沪”通道,在2024年上海年宵花市设立专区,邀请40家云花企业亮相参展;2025年“云间的花”小程序上线首月销售额突破10万元,线下“百县百品”体验厅同步开放,形成长三角线上线下一体化供应链。下一步,团队还将推出“轻养护+强设计+文化新解”的进阶产品,延伸文创、礼品等高附加值产业链。

观赏石斛科技产业服务团专家为农户开展技术服务 (资料图)。张艺馨 摄

在2025年9月举行的第八届上海市对口地区特色商品展销会上,德宏鑫禾农业科技开发有限责任公司推出的“石斛干枝鲜切花”成为中央展区“云花”专区“新晋明星”,无需浇水、无需换水,插瓶3天至5天花朵渐开,单枝观赏期长达30天至60天,远超普通鲜切花观赏期;凋谢后自然降解,零污染又省心,精准击中上班族、养花新手、租房群体的需求痛点。展销会首日咨询量超200次,上海市民当场下单踊跃,“买几枝插书桌,既装饰又养眼”成为热门评价。

“石斛干枝鲜切花”亮相第八届上海市对口地区特色商品展销会(9月5日摄)。张艺馨 摄

从“传统耕作”到“家门口就业”激活振兴“内生力”

观赏石斛科技产业服务团深知产业兴旺的关键,在于让农户共享发展红利。沪滇协作创新“企业+合作社+农户”联农机制,构建起“造血式”增收模式。观赏石斛科技产业服务团重点科技扶持的德宏鑫禾农业科技开发有限责任公司就是典型案例,该公司创建国内首个观赏石斛品牌“斛森林”,更让石斛花有了统一的市场形象,进一步提升产品溢价能力;该公司与农户签订保底收购协议,通过“企业负责技术指导与市场销售、合作社组织标准化种植”的分工,让农户告别“卖难”的焦虑;同时,企业每年培训农户超1000人次,培养出一批懂技术的“新型花农”。在德宏州芒市遮放镇、保山龙陵县边境乡镇,石斛种植已覆盖多个村寨,带动超3000户农户参与,户均年增收超1万元。农户通过土地流转赚租金、基地务工赚薪金、入股分红赚股金,实现“一块地多份收入”。

“村播学院”培训石斛花直播“新农人”(资料图)。李涵 摄

当前,德宏州、保山市边境的观赏石斛产业已形成年产量800万盆、综合产值3亿元的规模,成为沪滇协作从“输血式帮扶”转向“造血式共赢”的典范。下一步,两地将以“沪滇花卉种业协同创新中心”为核心,以多个生产基地为成果转化平台,以沪滇协同供应链为市场推进器,持续强化种业攻关、生产标准、品牌营销全链条能力;同时拓展电商、直播等新兴渠道,创新“村播学院”模式,让石斛花从“展销会爆款”走向“长红产品”,真正实现“一朵花富一方人”。(完)