在云南省怒江傈僳族自治州兰坪县河西乡的大山深处,彝族村寨大羊场隐匿于云雾缭绕的群山之间。这里曾是一个与世隔绝的角落,村民以苦荞和洋芋为食,女孩早早订亲出嫁,山里的孩子因语言与观念放弃学业。然而,一位名叫杨舟繁的乡村教师,用37年的青春与坚守,用知识播种希望,让一个个山里娃走出大山,书写着不一样的人生。

18岁时的选择:一师一校扎根深山

1988年,初中刚毕业的杨舟繁面临人生第一个重大抉择,时任箐花村党支部书记的杨灿亨找到他:“大羊场没一个读过书的人,城里的老师嫌苦不愿去,乡亲们盼着你能来。”面对每月70元代课补助、15斤“回销粮”的微薄待遇,18岁的杨舟繁背起行囊,独自踏进了大羊场的“杈杈房”。校舍屋顶漏风,窗户无遮无挡,桌椅残缺不全。面对种种困难,杨舟繁没有退缩,而是与村民一起修缮校舍,用石块当教具,以沙地为黑板,开设一至三年级复式班。他一人身兼校长、班主任、科任教师,白天授课,夜晚缝补学生衣物,清晨生火做饭,甚至自学理发,只为让孩子们以整洁的面貌迎接每一天。

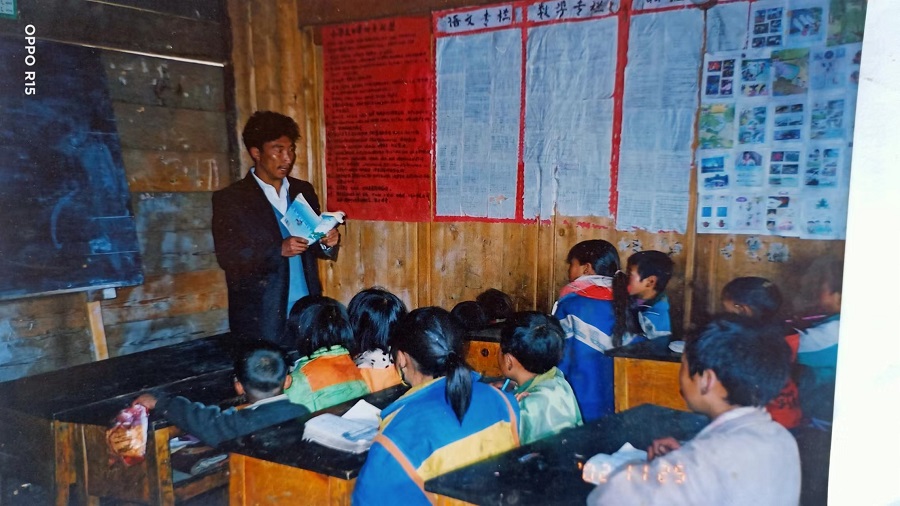

杨舟繁在给学生讲课(资料图)。

让孩子们学到知识:“双语”教学与“锦鸡式”迁徙

语言,曾是横亘在彝族孩子求学路上最大的障碍。面对课堂上孩子们迷茫的眼神,杨舟繁决定自学彝族语。白天教书,夜晚他捧着彝族语教材逐字研读,向村中长者请教发音。几个月后,他摸索出“汉语+彝语”的双语教学模式,用孩子们熟悉的语言讲解知识,课堂渐渐有了欢声笑语。他还自费购买课外书,为孩子们讲述山外的世界,一颗颗向往知识的种子在孩子们心中悄然萌芽。

1993年冬,一场罕见大雪导致封山,学生无法到校。杨舟繁踩着齐膝深的积雪,挨家挨户“送教上门”,一天只能辅导一两个孩子。眼看教学进度滞后,他提议在山脚搭建临时校舍,师生如“锦鸡随雪线迁徙”——秋冬下山办学,春来返回大羊场。村民们积极响应,三岔河畔的简易房内很快响起读书声。此后数年,杜鹃花开时,杨舟繁便带着学生背着行李“回迁”,成为大山里最独特的风景线。

用初心描绘希望:我离不开这些孩子

在早婚习俗盛行的彝族村寨,让女孩读书难如登天。杨舟繁扛起锄头与村民同劳动,边挖野菜边劝说:“读书才能走出大山,改变命运。”他用走出大山的学生案例反复游说,逐渐改变了家长们的观念。如今,大羊场走出了20多名本科生、1名研究生,许多女孩成为教师、医生,反哺家乡。

杨舟繁在给学生讲课(资料图)。

1992年,兰坪大矿开发,儿时伙伴靠采矿致富,劝他“别守着穷教书”。一次与同事争执后,杨舟繁赌气离校,却在金顶矿山彻夜难眠:“谁的作业没交?谁感冒还没好?”。三天后,他匆匆返校,孩子们哭着抱住他:“您再不回来,我们就去矿山找您!”这一刻,他彻底明白:“我离不开这些孩子。”

默默地坚守:“这里的孩子需要我”

2011年,随着集中办学政策推行,大羊场小学师生并入乡九年一贯制学校。面对下山的机会,杨舟繁再次选择留下,他继续守着“一师一校”。白天授课,夜晚钻研新课改教材,将游戏、故事融入课堂。他的学生中,有的考上了大学,成为各行各业的精英;有的回到家乡,用自己的知识建设家乡。一批又一批的学生从这里走出大山,走向更加广阔的天地。

杨舟繁陪学生们玩游戏(资料图)。

37年来,杨舟繁从青涩少年变成两鬓斑白的老教师,获得了“云南省优秀教师”“先进教育工作者”“云南好人”等荣誉称号。但他最珍视的,却是孩子们的成长和未来。

如今的大羊场,杜鹃花依旧年复一年盛开。杨舟繁的故事,像一盏不灭的灯,诠释着知识薪火相传的力量,诠释着“师者,所以传道授业解惑也”的内涵。在他的身上,我们更看到了一个平凡人坚守初心、无私奉献的高尚品格。(完)