新华网昆明7月27日电(景超平 杨丹清 李源欣 石韫琪 白旭)在佤族人的语言中,“司莫拉”是“幸福的地方”。佤寨村民赵仁新这些年越来越深刻地感受到了这个名字的含义。

司莫拉佤族村七彩稻田画

从云南省腾冲市区出发,到达13公里外的三家村中寨司莫拉佤族村,开车不到半个小时。

“道路”是赵仁新提到“幸福”时最先想到的词。不但连接外面世界的道路平坦便捷,村子里也发生了翻天覆地的变化。

“以前村子里都是泥滑路,出门是会摔跟头的。”赵仁新回忆起小时候时说。现在,这个傍山而建的佤寨里延伸上下的小道由石板铺就而成。

司莫拉佤族村石板路

走在司莫拉村子里,可以见到每家每户的庭院都干净别致。“村民自己会比谁家更干净,久而久之,整洁有序就成了人们的习惯。”赵仁新介绍说。以前,猪牛羊的粪便都堆在路边,而现在,村里连苍蝇也见不到几只。

这样的景象让人很难想到,这个有着500多年的古老村寨曾经贫穷落后,“看寨不是寨,茅草垒成堆;夏恐屋漏雨,冬怕冷风吹”。

2014年,全寨72户304人中,还有建档立卡贫困户16户71人,贫困发生率23.4%,村民年人均可支配收入仅4600多元。这里常年居住的以留守老人为主,居住者最少时只有200人左右。村民主要靠种植水稻、玉米、油菜和外出务工维持生计,人均年收入不足千元。

司莫拉佤族村的孩子们正在跳竹竿舞

从那时起,司莫拉通过整合民族团结示范村、美丽乡村、交通、旅游等项目,先后实施了危房改造、通畅工程、亮化工程等基础设施建设。2020年6月,司莫拉幸福佤乡旅游专业合作社建了起来,统筹村里乡村旅游发展。

旅游业带动村子经济发展,也让部分村民的就业有了着落。2020年以前,赵仁新在外务工,如今他在自己家里开店,商品是直接从周边农户家收来的,包括当地的各类菌子和中药材。

司莫拉佤族村村民的牛肉干售卖摊位

在司莫拉佤寨村旅游景点处,小吃店和农副产品店占了商铺中的大多数,不少都是赵仁新这样的村民开办的。

村民赵仁新家出售的农副产品

随着寨子旅游业向好发展,在外务工的村民中,有三分之一的人选择回到寨子里,如今司莫拉佤族村现有居住村民290人左右,这个原本的“留守村”留得住年轻人了。

同时,村民生活水平显著提高。2021年,全村接待游客19.8万人次,实现农民人均可支配收入18860元,比2019年增加7412元;脱贫户人均可支配收入达17672元,比2019年增加7214元。

村民李发顺家为方便做生意,购置了3台大冰箱。村民赵兴双家里,今年年初换了新的大彩电。

赵仁新依靠商铺获得了稳定的收入来源,而作为女儿的爸爸、父母的儿子,赵仁新说的最多还是陪伴女儿和父母的时间变多了。他六岁的女儿即将升入小学,母亲和他一起经营家里的小店,他坦言,这样的幸福感是在外务工不能体验到的。“现在我女儿很粘我,回家可以照顾家里人,何乐而不为呢?”

随村民生活水平一同改变的,还有村里的文化教育氛围。在司莫拉村干净现代的幸福书吧里,聚集了不少游客和当地村民。近几年,司莫拉村通过合并学校、集中师资和硬件设施等方式将资源进行重新整合,再加上政府给予的教育补贴,整个村子的教育环境逐步改善,村民们的教育观念在转变。

村委委员冯怀照感叹道:“过去,我们还需要一户一户挨家劝初中年龄的孩子去至少读个职业学校;现在大家自发地会来咨询助学贷款的事宜,村子里走出的大学生也越来越多了。”

他介绍说,截至目前,村子里已经出了21名大学生。

村民李发顺家的大女儿目前正在宁夏回族自治区攻读研究生,赵兴双的二女儿大学毕业后成为了一名中学教师。当谈到如今的“幸福感”,赵兴双笑着表示自己的幸福就是“可以好好接送孙女上下学,陪着她好好读书”。

这样翻天覆地的变化发生的同时,村子里有一些东西一直保留着。

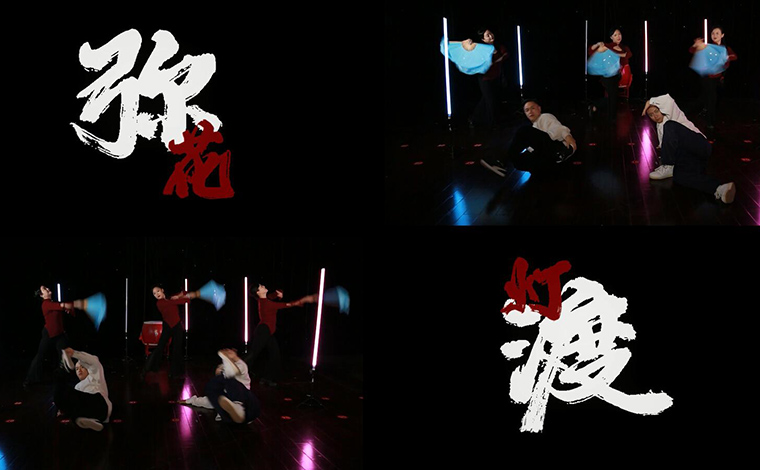

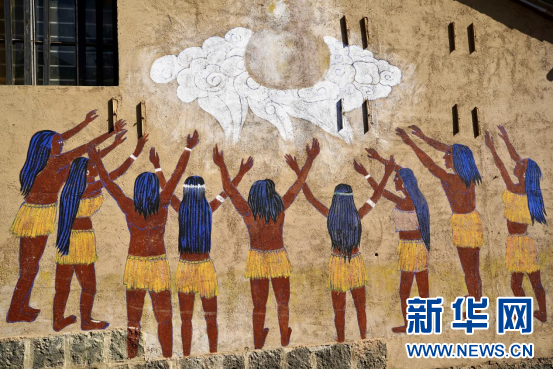

作为一个传统的佤族村,这里仍完整保留着佤族婚、丧、嫁,娶独特的祭祀仪式,坚持着“供奉土主、牛丛会”等原始宗教民俗。村里象征着谦和与善良的牛头图腾随处可见,表现佤族人民生活场景的彩色壁画生动逼真。同时佤族儿女能歌善舞,著名的“甩发舞”,神圣的“木鼓舞”,舞风古朴粗犷、热情奔放。每逢节日村口的广场上热闹非凡。

司莫拉佤族村的壁画

司莫拉佤族村佤族木雕

佤族人敬树,村里的古树参天。在中寨人心目中,寨树有神灵护体,蕴藏着巨大的神奇力量,是能让他们受益的吉祥树。如今司莫拉佤族村的森林植被覆盖率超过72%。

司莫拉佤族村村口的神树

佤族人爱水,寨中水流不息。第一代佤族人选址时就已经在考虑人与生态的关系,“如果这个地方树都无法成活,那人就更活不了了。”赵仁新也非常感慨。“我们现在不重视环境保护,未来带来的就是人的灾难,保护环境才是保护自己嘛!”

在村子中心的司莫拉佤族民俗文化陈列馆,一些游客和村民边跳舞边唱起了《阿佤人民唱新歌》。“村村寨寨哎打起鼓敲起锣,阿佤唱新歌。”他们唱道。“道路越走越宽阔,越宽阔。”(完)